ISBN 978-3-938022-06-1, Hardcover, 192 Seiten, erhältlich im Buchhandel oder direkt beim Schopf-Verlag unter info@lebenundlesen.de Telefon +49-(0)7531-699511.

Der bald 60-jährige Innerschweizer Sepp Marty wuchs als Alpsenn mit Kühen und Ziegen auf und arbeitete nach einer minimalen Schulbildung als Eisenleger beim Bau eines Atomkraftwerks.

Da Schlägereien und Trinkgelage zum Alltag gehörten, landete er mit 19 Jahren vor dem Richter. Er verließ die Schweiz und reiste per Schiff nach Neuseeland, wo er sich alsTellerwäscher und Handlanger durchschlug und mit einer Maori verlobte.

Zurück in der Schweiz wurde er im Zürcher Rotlichtmilieu aktiv. Nach etlichen Reisen, u.a. nach Kanada, wo er als Goldgräber aktiv war, besann er sich eines besseren und stieg zum Verwaltungsratspräsidenten eines großen Tourismusunternehmens auf.

Aktuell betreibt er auf dem Hochybrig bei Einsiedeln zwei typische Berggasthäuser und auf dem Sihlsee steht er gutgelaunt und zuversichtlich am Steuer seines Fahrgastschiffes mit Kurs auf die Zukunft.

Vorwort des Autors

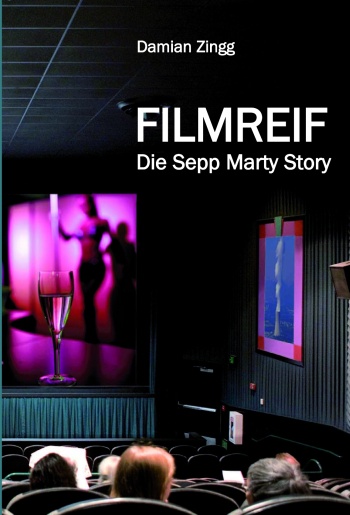

Nachdem ich zuletzt den historischen Roman über den Abenteurer Jakob ‚ZAGI’ Lauper (1815-1891) veröffentlicht hatte, wollte ich im nächsten Buch eine zeitgenössische Persönlichkeit porträtieren. Auf der Suche nach interessanten Menschen begegnete ich Sepp Marty. Er erzählte mir ungewöhnliche Geschichten aus seinem äusserst abwechslungsreichen Leben. Komödien und Dramen mit filmreifen Szenen, die sich im In- und Ausland abgespielt haben. Sie ergaben jede Menge Stoff für ein spannendes Buch.

Unsere Zusammenarbeit begann mit einer Tour auf seinem Motorschlitten kreuz und quer durch die tief verschneite Region Hoch-Ybrig, wo er geboren wurde und heute noch lebt.

Sepp Marty beeindruckte, weil er mit ungewöhnlicher Offenheit auch über weniger geglückte Lebensabschnitte berichtete. Die vorliegende Biografie stellt daher keine Ansammlung von Heldengeschichten dar. Sie fordert heraus. Man wird sich beim Fällen und Revidieren von Vorurteilen ertappen. Der Text erheitert, befremdet und wühlt auf.

Es war mir wichtig, Martys packende Erzählungen möglichst authentisch wiederzugeben. Deshalb habe ich bewusst schweizerisch geprägtes Hochdeutsch verwendet.

Höchste Zeit, dass wir nun Sepp Marty das Wort geben. Lassen Sie sich von ihm die ungewöhnlichen Geschichten erzählen, die sein Leben geschrieben hat.

Damian Zingg, La Punt Chamues-ch, www.damianzingg.ch

Leseproben:

Aus dem Kapitel: Dä Schnäggämänndl und andere Episoden aus der Kindheit

…Schon in jungen Jahren hatte ich gemerkt, dass man mit eigenem Geld unabhängiger war. Dieses Gefühl gefiel mir. Zu Hause erhielt ich nie Taschengeld. Zu dieser Zeit kannte man in unserer Region diesen Brauch noch gar nicht. Deshalb nutzte ich als Schüler jede Möglichkeit, einige Franken zu verdienen. Eine gute Gelegenheit bot ein etwas sonderbarer Händler aus Zürich, der Schnäggämänndl. Jeden Frühling tauchte er mit seinem grünen VW-Bus im Dorf auf. Er bezahlte einige Rappen pro Kilo Schnecken. Beim Schnäggnä war ich sehr erfolgreich. Kistenweise lieferte ich die Tiere bei ihm ab. Ich glaube, er verkaufte sie als Delikatessen an Zürcher Restaurants. Im Sommer erschien der Schnäggämänndl mit seinem grünen VWBus jeweils wieder und verkaufte Südfrüchte und Gemüse.

Einige Einheimische durchstreiften im Herbst beim Hülsnä Wald und Flur. Beim Hülsnä suchte man Patronenhülsen, denn in unserem Tal leisteten viele Truppen ihren Militärdienst. Die Geschosshülsen bestanden aus wertvollem Messing. Der Schnäggämänndl kam im Herbst oft ins Tal und kaufte das Material für einen guten Preis auf. Es war beim Suchen von Hülsen natürlich von Vorteil, wenn man wusste, wo genau die Soldaten ihre Stellungen eingerichtet hatten. Leider machte ich mithülsnä nie ein grosses Geschäft, weil mir diese Informationen oft fehlten. Eine Idee sollte Abhilfe schaffen: Gemeinsam mit meinem Schulfreund Suter Wendel schlichen wir im Schiessstand herum, sobald die Schützen dort aktiv waren. Dabei liessen wir so viele Patronenhülsen wie möglich mitgehen. Bis uns der alte Vögi dabei ertappte. Der strenge Schiessplatzwart führte uns an den Ohrenaus seinem Reich. Wir mussten alle Hülsen aus unserem Zwischenlager holen und sie ihm zurückbringen. Dieses Erlebnis bedeutete das Ende meiner Ambitionen im Altmetallhandel.

Aus dem Kapitel: Neubeginn am anderen Ende der Welt

…Meine Gastfamilie vermittelte mir eine Stelle als Tellerwäscher in einem grossen Hotel. Am Morgen des ersten Arbeitstages konzentrierte ich mich darauf, mir den Arbeitsweg genau einzuprägen, damit ich den Rückweg wieder fand. An der Haltestelle Linda Place 1 bestieg ich den Bus in die Innenstadt. Im Hotel wies mich der holländische Küchenchef in die Arbeit ein. Vor mir hätte eine Frau das Geschirr gereinigt, sagte er. Wenn zuvor eine Frau diese Arbeit erledigt hatte, würde ich das mit Leichtigkeit auch schaffen, dachte ich.

Doch dann ging’s los: Zunächst stand ich in meinen Cowboystiefeln etwas verloren in der Hotelküche herum. Sofort spürte ich, dass ich eigentlich nicht hierhin gehörte. Trotzdem machte ich mich an die Arbeit. Berge von Geschirr wurden durch eine Luke geschoben. Ich gab mir Mühe, arbeitete mit hohem Tempo. Im Nu hatte ich die Geschirrberge abgearbeitet. Das war’s, dachte ich, Feierabend. Wie ich mich täuschte! Schon schob das Servierpersonal immer neue Geschirrberge durch die Luke. Es war zum Verzweifeln. Der Küchenboden war mit Wasser geflutet, meine Stiefel färbten ab. Das schmerzte mich umso mehr. Hundemüde verliess ich den Arbeitsplatz gegen 22 Uhr. Ich wunderte mich, dass eine Frau diesen Job hatte verrichten können. Beim Besteigen des Busses sagte ich dem Fahrer, ich müsse zum Linda Place 1. Seine Antwort verstand ich nicht. Unter den Fahrgästen war ich der einzige Weisse. Damit ich meine Bushaltestelle auf keinen Fall verpasste, setzte ich mich ans Fenster. Die Leute schauten mich verärgert an, wenn ich meinen Platz nicht für Ältere freigab. Dafür hatte ich zwar Verständnis. Aber der Fensterplatz war mir wichtig, weil ich mich noch nicht auskannte. Aufmerksam betrachtete ich die vorbeiziehenden Strassenzüge. Alles sah ähnlich aus. Nichts erinnerte mich an den Hinweg am Morgen. Auf den Strassen sah ich nur Maori. Ganz wohl war mir nicht. Der Bus fuhr und fuhr, bediente zahllose Haltestellen. Nur Linda Place 1 schien es an dieser Linie nicht zu geben. Mittlerweile war ich der einzige Fahrgast. Plötzlich erreichten wir das Busdepot. Hier war ich definitiv falsch. Ich hatte keine Ahnung, wo ich mich befand. Das Quartier sah wenig Vertrauen erweckend aus.

Zu Fuss folgte ich der Busroute stadteinwärts. Ich kam an einer Fabrikhalle vorbei. Zahlreiche Laternen beleuchteten den gepflegten Rasen um das Gebäude. Hier konnte ich mich hinlegen und auf den Tagesanbruch warten. Die zwielichtigen Gestalten, die sich in dieser Strasse herumtrieben, liessen mich meinen Plan ändern. Ich stand auf und suchte die nächste Bushaltestelle. Dort legte ich mich auf die Bank. Plötzlich tauchte ein Maori auf.

„Der nächste Bus fährt erst Morgen früh! Wohin willst du denn?“ „Zu Ritschi“, sagte ich, „Linda Place 1“.

Der Fremde lächelte freundlich und bot mir an, mich zu Ritschis Haus zu führen. Sie seien Freunde. Etwas misstrauisch folgte ich ihm. Ich war froh, den Dolch in meinem Stiefel zu wissen. Der Maori führte mich von der Strasse weg. Ein schmaler Pfad verlief durch dichte Büsche und einen kleinen Abhang hinunter zu einem Bach. Nach der Überquerung rreichten wir wieder eine Anhöhe mit vielen Häusern. Wir standen direkt vor Ritschis Haus! Es war wohl gegen drei Uhr morgens, als ich endlich ins Bett fiel. Der zweite Tag meiner Tellerwäscherkarriere verlief ähnlich trostlos. Berge von Geschirr türmten sich vor mir auf. Die Arbeit nahm kein Ende. Erneut fragte ich mich, wie meine Vorgängerin diesen Job hatte bewältigen können. Der einzige erfreuliche Lichtblick dieses Tages war eine Serviertochter, die in der Küche ihren kurzen Rock hob und mir die Tätowierung auf ihrer Pobacke zeigte.

Am dritten Tag bemerkte der Küchenchef, dass ich mit Tellerwaschen nicht glücklich wurde. Stundenlang fluchte ich laut vor mich her, warf das Geschirr achtlos von Kiste zu Kiste. Einige Tassen und Teller gingen zu Bruch. Der Küchenchef meinte, das gehe so nicht weiter. Trotzdem biss ich mich auch am folgenden Tag durch und erschien pünktlich zur Arbeit. Nur meine Nerven hielten es nicht mehr aus, ständig neue Berge mit schmutzigem Geschirr zu erblicken. Ich konnte das Zeug nicht mehr sehen. Meine Konzentration liess nach. Aus Unachtsamkeit entglitten mir immer wieder Teller und Gläser, die beim Aufprall auf den Fussboden in tausend Stücke zersplitterten. Der sehr freundliche Hoteldirektor erschien und meinte, ich sei wohl nicht am richtigen Platz hier. Erfreulicherweise zahlte er sogar meinen Lohn für die geleistete Arbeit. Ich hatte erwartet, kurzerhand rausgeschmissen zu werden. Strahlend nahm ich das Geld, hängte die Schürze an den Haken und kehrte wie erlöst an den Linda Place 1 zurück.

Aus dem Kapitel: Gold und Bären

Manchmal denke ich, die Laucheren sei so etwas wie eine Drehscheibe des Lebens. Hier kamen schon die unterschiedlichsten Leute zusammen, entstanden neue Freundschaften und hier fielen wegweisende Entscheidungen. Beispielsweise, als ich mit einem Schweizer Gast namens Hampi ins Gespräch kam, den ich noch nie bei mir angetroffen hatte. Er erzählte mir von seiner Goldmine im Norden Kanadas. Zuerst glaubte ich, mich verhört zu haben. Gebannt lauschte ich seinen Geschichten. Hampi erzählte, wie er vor einiger Zeit zusammen mit einem Schweizer Partner die Hardricks Mining Company gekauft hatte.

Diese Minengesellschaft gehörte zu je 50% den beiden Schweizern. Anfangs fuhren sie jeden Sommer in die kanadische Wildnis. Sie förderten jeweils etwas Gold und errichteten eine komfortable Hütte. Noch während er von seinem Claim53 redete, regte sich in mir die Abenteuerlust. Zu diesem Zeitpunkt war ich sehr empfänglich für neue Impulse, denn meine Ehe mit Monica war am Ende. Wir hatten die Scheidung beschlossen. Trotzdem blieben wir gute Geschäftspartner und betrieben die Laucheren weiterhin gemeinsam. Ich war nun seit Jahren vor allem als Wirt tätig und sehnte mich nach etwas Neuem. Es war an der Zeit draussen, in der grossen weiten Welt, wieder einmal etwas Aussergewöhnliches anzupacken.

Vor meinem geistigen Auge malte ich mir aus, wie ich in der Mine einerseits Gold fördern und andererseits Abenteuerurlaub anbieten könnte. Am liebsten wäre ich auf der Stelle nach Kanada aufgebrochen. Kurz entschlossen fragte ich Hampi, ob er mir nicht ein kleines Stück seines Claims verkaufen würde, um darauf einige kleine Touristenunterkünfte zu bauen. Hampi verneinte, erwähnte aber, dass die Hälfte der Mine eventuell zum Verkauf stehe. Sein Partner würde lieber im warmen Süden Golf spielen anstatt im hohen Norden Gold zu graben. Als ich das hörte, ahnte ich schon, dass ich mit grösster Wahrscheinlichkeit der neue Teilhaber sein würde. Sofort meldete ich mein Interesse an. Bevor ich den Anteil am Claim kaufte, wollte ich mir die Mine jedoch ansehen.

Kurze Zeit später flog ich nach Whitehorse, der Hauptstadt der nordkanadischen Provinz Yukon. Hampi war in der Schweiz geblieben. Er hatte mir jedoch genaue Instruktionen für die Fahrt zur Mine gegeben: Am Flughafen rechts abbiegen, dann dem Alaska Highway entlang bis zur Haines Junction. Eine dreiviertel Stunde von dort aus in Richtung Haines, Alaska, lag die Dalton Trail Lodge. In dieser Lodge traf ich einen kundigen Guide, der den Standort der Mine kannte. Wir beluden einen Pick-up mit Proviant und Material, im Anhänger schleppten wir ein Amphibienfahrzeug mit, weil die Flussläufe ziemlich viel Wasser führten. Dann fuhren wir auf dem Alaska Highway bis Haines Junction zurück. Etwa dreissig Meilen von dem kleinen Ort entfernt, bogen wir in einen unbeschilderten, kaum als solchen zu erkennenden Feldweg in die Wildnis ab. Unser Ziel lag weitere zwanzig Kilometer über Stock und Stein, durch Sümpfe und Bäche, entfernt. Plötzlich fragte ich mich, weshalb ich mir das antat. Ich dachte, ich spinne. Es regnete pausenlos. Unser Fahrzeug pflügte sich mühsam durch das sumpfige Gelände. Wir kamen kaum vorwärts. Schliesslich standen wir am Ufer des Jarvis River, der gerade Hochwasser führte.

„Endstation. Hier kommen wir auch mit dem Amphibienfahrzeug nicht durch“, sagte mein Begleiter.

Es blieb uns nichts anderes übrig, als umzukehren und nach einer anderen Transportmöglichkeit Ausschau zu halten. Für fünfhundert Dollar charterten wir einen Transporthelikopter. Er flog uns mitsamt dem Amphibienfahrzeug ans andere Flussufer. Nun war das schwierigste Hindernis überwunden. Trotzdem blieb die Reise zur Mine sehr beschwerlich.

Das Wetter zeigte sich weiterhin von seiner trüben Seite. In dem unwegsamen Gebiet kamen wir nur langsam voran. Nachdem wir weitere Gewässer durchquert und mit Glück die schlammigsten Geländepartien überwunden hatten, erreichten wir endlich das Goldfeld.

Es lag am Kimberley Creek, einem Bach, der acht Kilometer talaufwärts einem Gletscher entsprang. Von diesem Gletscher her bliess ständig ein kühler Wind durch das Tal. Etwa zwei Stunden stromabwärts lag die Hütte eines amerikanischen Goldschürfers. Er war unser einziger Nachbar. Auf dem Claim war zur Goldgewinnung ein Bagger stationiert. Ein Schiffscontainer diente als Magazin für die zahlreichen Pumpen, Aggregate und das Werkzeug. Auch eine Schweissanlage befand sich darin. Mit dem Bagger schaufelten wir goldhaltiges Gestein in eine grosse Metalltrommel, die sich ständig drehte. Mit Hilfe von Wasser und Schwerkraft sortierten sich darin Gesteine mit unterschiedlichem spezifischem Gewicht. Über Schüttelrutschen gelang das Material in Siebe. In den darunter liegenden Kübelchen konzentrierten sich schwere Mineralien wie Goldkörner. Grosse Goldnuggets sah man schon mit blossem Auge in den Kübelchen liegen. Sie liessen sich von Hand herausklauben. Das verbleibende Konzentrat mit kleineren Goldkörnern musste abschliessend in der Goldwaschpfanne sorgfältig ausgewaschen werden. Auf einer windgeschützten Anhöhe über dem Kimberley Creek befand sich eine Blockhütte. Sie verfügte sogar über Gaskühlschrank und Duschzelle. Mittels einer Pumpe wurde Wasser vom tiefer liegenden Fluss in das Haus gefördert. Diese Unterkunft mitten in der Wildnis liess keine Wünsche offen. Nach dem ersten Augenschein konnte ich der Verlockung nicht mehr widerstehen: Hier liesse sich mein Projekt realisieren. Touristen auf Abenteuersuche wären auf diesem Goldfeld am richtigen Ort. Zusammen mit der Goldausbeute ergaben sich zwei Erwerbsquellen. Der Fall war klar, ich wollte Hampis Partner werden.

Zurück in der Schweiz kaufte ich seinem Partner die 50%-Beteiligung an der Hardricks Mining Company ab und liess diese Handänderung im staatlichen Mining Office in Whitehorse eintragen. Mit Hampi hatte ich eine klare Abmachung getroffen: Wenn einer von uns beiden auf dem Claim arbeitete, behielt er die Hälfte des Fundes. Die andere Hälfte gehörte unserer gemeinsamen Firma, der Hardricks Mining Company. Die Gesellschaft deckte mit den Einnahmen die Kosten für Diesel, Fahrzeuge, Proviant, Konzessionsgebühren, Werkzeuge, Reparaturen und Unterhalt der Goldgewinnungsanlage. Aufgrund der exponierten Lage im hohen Norden konnte die Mine nur zwischen Anfang Juni und Ende September betrieben werden. Während einiger Jahre war ich jeden Sommer am Kimberley Creek anzutreffen.